作为需求的接收方,不论是产品经理、BA还是研发,你可能在以往工作中听到过类似的需求:

- 某 App 有已读未回功能,我们也加一个类似功能。

- 他们的商城账户体系就是这么设计的,我们也可以这样设计。

- 如果没有思路,你们可以参考某公司的同款应用,我听他们宣讲过,做得不错。

- 我们数据系统没有这个数据,那就开个口子,让业务方上来输入数据。

- 我想要个销售漏斗。

- 我希望首页更有科技感,有沉浸式体验。

…

这些需求,有的凭主观判断,人云亦云。还未经过论证和分析(比如上述前三条),就告诉你:“需求就是这样的,这么做就行。”

有的偏离原有产品定位和打乱既有规划(比如第四条);

有的需求模糊不清,或者价值目标不清晰(比如最后两条);

对于那些仅凭主观判断,没有经过论证和分析的需求;那些打乱原有产品定位和规划的需求,不符合本身业务特性的需求;那些目标价值不清晰的需求……我们都可以称之为“拍脑袋”需求。

针对这些“拍脑袋”需求,接还是不接?如何接?这是个问题。

分析原始需求,有理有据应对

类似上述“拍脑袋”需求,需求方在提出时描述的可能并不是需求,而是一种解决方案;或者需求方在描述需求时,可能连自己都不知道到底想要做什么。

所以在回应这些“拍脑袋”需求时,首先应该进行需求分析,还原用户场景和问题,通过分析的数据和事实,有理有据的回应,从而帮助团队判断和决策。

1. 还原用户场景,找到问题本源

需求源于问题和痛点,当面对不具体的需求或是太具体的“需求”时,可以通过以下问题,引导需求方还原需求现场,说明他的困惑和遇到的难处

- 这个需求的用户谁?

- 需求在什么场景下发生?

- 当前是怎么解决这个需求的?

- 解决这个需求的过程或者方式有什么问题或者痛点?

- 用户的这个需求不解决,会有什么后果?

先找到要核心解决的问题,再决定是否值得进一步投入。如果没找到需求的应用场景和要解决的具体问题,那就说明它是个伪需求,不存在后续的承接需求并提供解决方案。

2. 需求要符合产品定位或业务特性

除了还原需求场景,还要看需求是否符合产品定位或者业务特性。

一款产品可能有很多需求,但在某个阶段,产品的定位只有一个,产品经理们可以思考该需求是否符合产品的定位,是否满足核心目标用户的需求与期待,是否会对定位的提升起到正向的作用。

比如这个需求:“我们数据系统没有这个数据,那就开个口子,让业务方上来输入数据。”

数据分析平台的定位在于通过汇集处理各方业务数据,进行精细化多维度的统计分析,帮助企业快速分析数据,洞察业务问题,为决策提供依据。而业务数据是业务作业过程中产生的数据,源头来自于业务流程,不应从数据平台中产出。

如果我们把这个需求做了,会让产品间的边界模糊不清,系统定位不明确。

类似这种添加或更新数据的需求,如果不进一步分析,就有可能产生问题,给产品挖坑……针对这类需求,我们可以充分发散并总结坑点。

再比如:“他们的商城账户体系就是这么设计的,我们也可以这样设计。”

“如果没有思路,你们可以参考XX公司的同款应用,我听他们宣讲过,做得不错。”

每个企业的商业模式、运营模式、账户体系是不一样的,即使看起来再同业相似,适合他人的业务模式也未必适用于自身。

3. 分析需求的受众范围以及使用频率

在做需求取舍的时候,除了考虑需求本身的价值,也需要考虑需求的受众范围及发生频率,有多少人会有这个需求,占总用户比例多少,以及用户对需求的需要频率是非常偶尔还是相对频繁?

哪怕需求价值成立,符合产品定位,我们也需要思考该需求是否值得投入,与产出的价值是否成正比。

4. 分析需求的投入和产出是否合理

完成上面的澄清后,更进一步分析,在解决需求问题时,需要多少资源的投入,预计的产出是什么,这种投入产出比是否合理。

通过以上角度的需求分析,我们对需求更加明晰,在回应这些“拍脑袋”需求时,则会更有理有据。

分析困难与风险,共同决策

如果经过分析后,我们发现需求本身一点问题也没有,但还是很抗拒承接这个需求,可以思考一下抗拒的原因,无非就是:

- 实施有难度,工作量太大;或者技术有难度,不能如期交付

- 完成需求的团队资源不足或者能力不足

- 时间紧任务急,或面对自于自上而下的强压,打乱原有计划和节奏

- 方案可能存在风险但没有事实依据

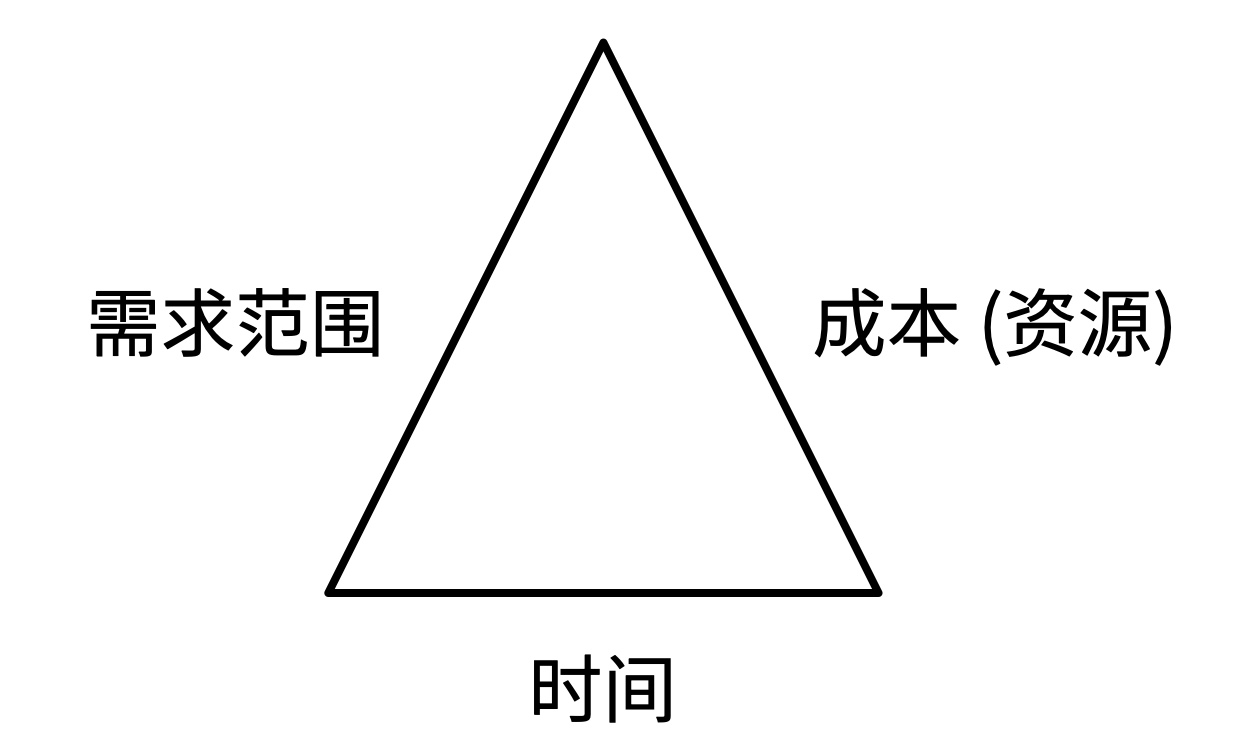

最好的应对方式,可以通过需求范围、时间、成本这个常见的项目三角形来帮助判断和决策。

“需求范围”指固定条件下可完成的需求数量,“时间”指完成需求所需的时间,“成本”指团队可以投入的资源成本,这三个变量组成一个三角形。

需求范围、时间、成本相互影响。

如果需求增加了,意味着时间或者成本需要相应的增加,否则三角形无法闭合,造成无法交付的后果;同理,如果需求要的很紧急,上线时间不能变,那需要考虑减少范围或增加成本;如果成本有限,就要简要范围或增加时间。

如果我们能通过分析当前条件,调整和衡量各方影响因素,说明需要的条件或者限制,那么在和拍脑袋的需求方沟通时,就有了科学依据。只要不耍赖,没人会否定。

如果僵持不下,那就上升或群体决策。

很多时候,我们要做的是摆事实讲逻辑,一味抵抗和纠结实际上并不解决问题。

拖延大法

这里的拖延,不是阳奉阴违,而是一种“缓兵之计”。

针对需求方提出的需求建议,根据现有条件、背景、业务情况,提交合理的实施排期计划,将“拍脑袋”需求的完成时间定在一定的时间段,比如数周甚至数月之后。

时间是最好的炼金石。

如果是不靠谱的需求,经过一段时间,需求方可能会有更多的思考,可能会有新的需求取代了他一时的拍脑袋。

更甚者,外界因素的变化,如市场变化、用户反馈、业务变革等,也可能导致需求本身的变化。

比如上述提到的“在数据系统提供业务输入数据入口”,在产品后续迭代过程中,业务方推进了业务流程规范化和线上化,相关数据也在业务侧留存下来,进而不合理的需求就不攻自破了。

而靠谱的需求,则会通过时间获得实施的紧迫性和资源支持,或是在这段时间内获得更明确和清晰的思路。

总之一句话,需求成立且当下能做的就做,不成立或有困难的就不做。外部信息泛滥,产品同质化严重,思考我们不做什么,往往比思考该做什么更有利于明确自身价值。不做好过瞎做,起码不浪费。当然,如果需求意图就是刻意浪费,那就另当别论了。